前回(出産〜5週目)では、育休1ヶ月目の疲労度の波をグラフ化して振り返りました。

そこからさらに1ヶ月、6〜10週目(2ヶ月目)を同じ形式でまとめます。

数値はあくまで筆者の主観ですが、「どの時期がしんどいのか」を夫婦で共有するヒントになれば嬉しいです。

↓前回記事はこちら↓

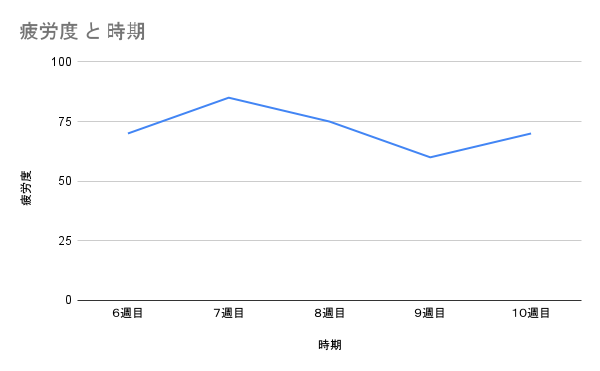

育休疲労度の推移をグラフで

※数値は筆者の主観による体感値です

今回は、前回の続き6週目から10週目までの疲労度の推移をグラフにしてみました

疲労度のピークは7週目と8週目でした

それぞれの時期の理由を見ていきましょう!

育休疲労度:6週目

疲労度:70

主な疲労理由:娘(上の子)の発熱

妻と交代でマッサージなどリフレッシュを取り入れたつもりだったが、娘(上の子)が発熱。1週間保育園に行けず、看病疲れが溜まってしまいました。

育休疲労度:7週目

疲労度:85(ピーク)

主な疲労理由:ヨガ/ジムに約3週間行けなかった

前週の看病の影響か自分も体調を崩してしまいました。

赤ちゃんに風邪を移さないように注意するなど神経質になると同時に、ヨガ/ジムにも約3週間行けず、精神的にも疲労が蓄積していました。

体力的にも精神的にもピークでした。

ママからの「無理していない?」で疲労の蓄積に気づくことができました

ご飯作るのきつい時とかないの?とりあえずヨガしてきなよ

こんなママの一言からヨガとジムに連日通ったことで予想以上にスッキリすることができました。

育休疲労度:8週目

疲労度:75

主な疲労理由:ヨガでスッキリできたものの、疲労の蓄積が残っている

ママが「無理しないで」「たまには朝もゆっくりでいいよ」と声をかけてくれて救われました。

前の週にヨガやジムに2日連続で行けて精神的な疲労が一気に軽減したものの体力はまだきつい状況でした。

赤ちゃんの泣いている時間が増えてきたのも疲労の蓄積の要因でした

育休疲労度:9週目

疲労度:60

主な疲労理由:鍼の施術も受けて、体力面が回復。

鍼、整体の施術を受けたことで体力的な疲労も軽減することができました。

この頃には赤ちゃんの体重が生まれた時の倍近くになっており、沐浴はママ一人では厳しくなっていました

育休疲労度:10週目

疲労度:70

主な疲労理由:娘のわがままへの対応

自分は余裕が出てきた反面、娘のわがままが強く妻がイライラしてしまうことが増加。

ある夜、娘と妻がケンカし、妻が一人カラオケへ避難。その週末は上の子とパパの2人で外出するなど、娘とママがそれぞれの時間を過ごすよう意識しました。

これらのことでやや負担は増えましたが、まだ余力が残っており私自身はイライラすることもなく仲裁対応ができました。

娘のわがままにイライラしてしまい、夜一人カラオケに避難しました

夫婦での協力と、お互いの配慮と尊重が重要だとより強く感じた1週間でした

1ヶ月目との比較:2ヶ月目の方が総じてきつかった

- 赤ちゃんの体重がほぼ倍近くになり、抱っこや沐浴の負荷が上がる

- 妻はまだ出産前の体力に回復していないため、赤ちゃんの体重増加による負担感が大きい

- 親の体力が落ちた状態で、夕方〜夜の黄昏泣き/夜泣きが来ると折れやすい

2ヶ月目になると楽になるというのは僕らの場合には当てはまりませんでした

この時期に効いた工夫(わが家の場合)

- 交代制+一人時間の確保:相手が辛い時には積極的に自分が担当し、その間にマッサージ、ヨガ、整体、鍼、カラオケ避難などで回復

- 言語化して助けを求める:ご飯作るのしんどい時とかない?「正直、今朝はしんどかった」→ “無理しないで”の一言で心が軽くなる

- 節約よりも快適さを重視:節約しないといけないことは意識しつつも、外食やマッサージなどを多めに取り入れました。

お金のリアル:給付金のタイムラグはメンタルにも響く

この期間、育児休業給付金は未支給で、給与も出ない時期でした。

貯金はある程度しており、金銭的に余裕を持って臨んだものの、6月の給料を最後に7、8月と入ってくるものは児童手当のみ。

困っている訳ではないものの、育児休業給付金の明細がUPされていないか9月に入るとそわそわと毎日のように確認してしまいました。

育休に入る前から「キャッシュ減少シナリオ」を具体的に計算しておかないと、精神的ダメージが辛いと実感。

まとめ

給付金のタイムラグは覚悟しておく必要があります。(家計とメンタルの双方に影響)

育児の大変さは「常に上がり続ける」わけではなく、波があります。

だからこそ、大変な時期を可視化して夫婦で共有することが、協力し合うための第一歩だと感じました。

この経験が、同じように育児中のご家庭の参考になれば嬉しいです。

僕たちの疲労度は、7〜8週目がピーク。看病→体調不良→運動できない連鎖でメンタル消耗

特に子どもの体調不良はいつ来るか分からないので、早め早めに体力の回復のための行動をすることが大事だと感じました。

僕たちの場合は、声掛け・交代制・節約より快適性重視の行動で回復の階段を作れました。

何よりも夫婦関係が円満だったことが最大の支えでした。お互いへの配慮と感謝が大事だと心から実感しました。