出産から1ヶ月。

「きつい時期はいつ?」と聞かれたら、意外と波がありました。

上の子の赤ちゃん返り、下の子の成長による変化、そして親の体力の減少…。

今回は、この1ヶ月をグラフ化して振り返ります。

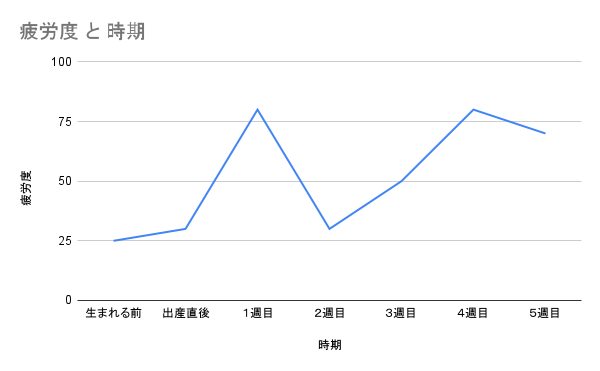

疲労度の推移をグラフで

※数値は筆者の主観による体感値です

まずは、出産前から産後1ヶ月(5週目)までの疲労度の推移をグラフにしてみました

疲労度のピークは1週目と4週目でした

それぞれの時期の理由を見ていきましょう!

出産前

疲労度:25

主な疲労理由:家事負担の増加

いつ産まれてもおかしくないという緊張感は大きかった一方、出産予定日の1週間以上前から休みを頂けたこともあり、精神的余裕が生まれました。

ただ、普段から家事は行っていたものの、1日3食全てを自分が担当する経験は今までなく、お腹が張ってきつい妻に休んでいてもらうためにも家事を張り切りすぎました。

出産直後

疲労度:30

主な疲労理由:娘(上の子)の精神的不安

ママが入院中であり、娘(上の子)が寂しさで感情が不安定となったこの期間。そんな娘を支えるために色々と考え行動しました。

その時の記事はこちらの中段をご覧ください!

1週目

疲労度:80

主な疲労理由:娘(上の子)の赤ちゃん返りのピーク

この時期は、娘の赤ちゃん返りがひどく、娘がちょっとしたことで大きな声で怒ったり、悪いと理解していることをあえてして気を引こうとしたりと大変でした。

そんな時にどう対応して、結果どうだったかということを下記の記事にまとめています。

一方で、赤ちゃんは『こんなに寝ているんだっけ?』と思うほど、ミルクとおむつ替えの時以外はスヤスヤと寝ていることが多かったです。

あなたが出産一人目の方なら、退院後の家での生活や赤ちゃんの対応にある程度慣れる時期であり、逆に疲労度は低下するかもしれません。

2週目

疲労度:30

主な疲労理由:睡眠不足による疲労の蓄積

上の子の赤ちゃん返りが落ち着き、赤ちゃんもまだあまり泣くこともなく、日々の疲労感は落ち着いていました。

一方で、ここまでの2週間の疲労と睡眠不足により確実に疲労は残っていました。

3〜4週目

疲労度:80

主な疲労理由:赤ちゃんの黄昏泣き

ご存知でしょうか?赤ちゃんの黄昏泣き。

上の子を育てた時も、かなりきつかったのがこの黄昏泣きです。

うちの場合は18時頃(ちょうど夕飯を取りたいタイミング)になると、何をしても泣き止まないモードに突入します。

立った状態での抱っこをしていれば少し治るものの揺れを感じなくなるだけでギャン泣き。

夕飯を作ったのが自分であっても、まずは妻に先にゆっくりとご飯を食べてもらうよう心掛けています。

これは、夜に赤ちゃんを見るというより負担の大きいことを妻がしてくれることが多いためです。

5週目

疲労度:70

主な疲労理由:黄昏泣き継続も、お互いに一人時間確保で負担軽減

ママは産院が開催しているヨガへ参加したり、映画を観に行くなど一人時間を確保。

妻は、産後1ヶ月間、浴槽に浸かれていなかったものの、医者の許可が下りて入浴できるようになったことも大きいですね。

僕も、散髪の日に合わせて整体に行くなど、休息時間を意識して設けるようにしています。

黄昏泣きは継続中ですが、1ヶ月健診も無事に終わったため、夕食後にベビーカーで散歩して気分を変えることもできています。

まとめ

この1ヶ月は、赤ちゃんの成長と上の子の変化、そして私たち親の体力の波が重なった時期でした。

出産直後〜1週目は上の子の赤ちゃん返りで精神的負担大

2週目は生活が安定し、一時的に疲労度ダウン

3〜4週目は下の子の黄昏泣きで再び疲労度アップ

5週目は少し落ち着きつつ、お互いに回復の時間を確保

育児の大変さは「常に上がり続ける」わけではなく、波があります。

だからこそ、大変な時期を可視化して夫婦で共有することが、協力し合うための第一歩だと感じました。

この経験が、同じように育児中のご家庭の参考になれば嬉しいです。